2006年ゼミ旅行

2006年のゼミ旅行は、立山砂防の見学に行きました。立山砂防については、山河の崩壊を題材にした幸田文「崩れ」の中でも取り上げられたことで有名です。

1858年の飛越地震によって、日本三大崩壊の一つとされる「鳶山崩れ」が立山カルデラにおいて発生しました。

大量の土砂にせき止められた常願寺川はたびたび決壊を起こし、下流の平野部に大きな被害をもたらしました。

それ以来立山では、日本でも一、二を争う大規模な砂防工事が続けられています。

そのような歴史を「立山カルデラ砂防博物館」にて学んだ後、

いよいよお待ちかねの「立山砂防トロッコ(立山砂防工事専用軌道)」乗車の時がやってきました。

カルデラ内の砂防工事の資材運搬用に整備されたこのトロッコ、昭和6年の開通以来現役で稼動を続けており、砂防工事に不可欠であると同時に、資料的・文化的価値も非常に高いものです。

一般向けの見学ツアーも受け付けているのですが、かなり人気があり抽選倍率も高いとのこと。

我々の場合は砂防研究室による学術的な現地見学ということで、特別に貴重なチケットを手に入れる機会に恵まれたわけです。

小さいトロッコの中で揺られながら、谷の急斜面につけられた軌道を走るのはかなりの迫力です。

職員の方から説明を受けながら、ゆっくりと谷の奥へと進んでいきます。

急斜面を登るための工夫「スイッチバック」です。ジグザグに前進と後退を繰り返すことで標高を稼ぐ仕組みです。

このスイッチバックがなんと18連続で続く場所があり、立山砂防トロッコの代名詞的存在となっています。

この瞬間を何年も、誰よりも楽しみにしていたK先輩。

決して騒ぐことなく、無言でどこか愁いを帯びた目で窓の外を眺めています。

想いを馳せるのは一体何なのか… こういう時はそっとしておきましょう。

トロッコから降りると砂防工事の拠点、カルデラの中にもかかわらず立派な建物に驚きます。(写真はないです)

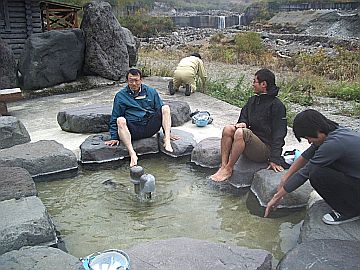

作業員の方の疲れを癒す足湯が作ってあり、水山先生も堪能されていました。

あいにくの霧で、カルデラ全体を見渡すことはできませんでした。

しかし、凄まじいほど山深く急峻な谷の中に巨大な砂防ダムが連続しているのは異様で、それまでの砂防工事の認識を覆されるものでした。

砂防や土木工事というのは理論や効率だけでなく、人間の執念がこもったものなんだと。

この感覚は、一年後に黒部で再び味わうことになるのですが…

カルデラ内にあった立山温泉の跡地。

かつては登山者で賑わったそうですが、崩壊による登山ルート寸断などを受け、廃止されたそうです。

翌日は、称名滝を観光してから帰りました。