穂高 ヒル谷試験流域

ここ数年、数ある試験流域のひとつ「ヒル谷」において、当研究室主導の観測が活発に行われています。・谷壁斜面(通称テンシオ斜面)

林道に車を停め、登山道を歩くこと約15分で、ヒル谷の本流・支流の合流点に着きます。 そこから支流を15分ほど登ると、とても山奥とは思えない光景が目に入ります。

09年度設置の様子

急傾斜かつ土壌水の豊富な、豪雨による崩壊発生が予想される斜面。

ここに実に100本を超えるテンシオメータを高密度に設置し、観測を行っています。

崩壊に至る斜面内部の細かな水分挙動を捉えることが目的です。

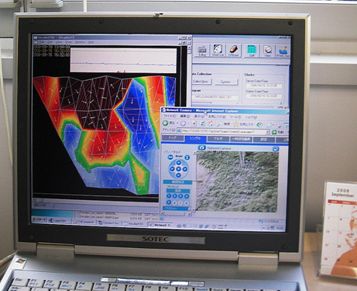

左:研究室の机の上

崩壊が起こった際のデータを確実に取得できるように、 観測斜面までLANケーブルを敷設し、常に大学の研究室までデータを転送しています。

同時にネットワークカメラを用いて、崩壊発生までの映像を撮影し続けます。

※この観測は2012年度に終了しました。

崩壊は残念ながら発生しませんでしたが、土層内水流に関する価値あるデータが取得できました。

・源頭部

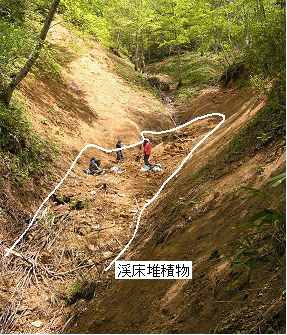

テンシオ斜面からさらに谷を登ると、ついに源頭部が見えてきます。 源頭部の様子

源頭部の様子

ヒル谷の源頭部は、凍結融解作用で岩が砕かれ、新たな土砂が生産される場です。

京都大学防災研究所による土砂生産の観測が継続的に行われているほか、

当研究室では、写真のような渓床堆積物の中の間隙水圧を測ることで、

堆積物がどのような水分状態のとき土石流化するのかを明らかにする研究が行われていました。

観測は肉体勝負

これらの現場までは重い荷物を背負い、山道と谷の中を30分以上歩かなくてはなりません。 急傾斜で足場が悪く、落石にも常に注意を払いながらの観測となります。

特に春先の設置の時期は、両手いっぱいに観測機器を抱えてふらつきながら歩くこともしばしば…

手伝って頂ける先生や学生の皆さんあってこその研究だと痛感します。

6時起きなんてことも

6時起きなんてことも