火山地域の土砂流出

火山が一旦噴火すると大量の火山灰が降下し地表を面的に覆います。そのような状況の下では,噴火が起こるまでは泥流が発生しなかったような小規模の降雨でも泥流が発生するようになることが知られており,そのメカニズムとして一般的に「火山灰被覆によって斜面の浸透能が急激に低下することで地表流が発生しやすくなり,リル・ガリー浸食が促進される」ことが指摘されています。雲仙普賢岳,三宅島,桜島,有珠山を対象として,火山灰の浸透特性の解明や泥流・土石流発生のモデル化を行っています。具体的な研究活動は,現地踏査,ヘリコプターからの観察,現地実験,火山灰サンプルの分析,数値シミュレーションなどです。

ヘリコプターから見た桜島全景。手前左が,土石流が多発する野尻川。右岸側に桜島国際火山砂防センターが見えます。

野尻川上流の様子。地上からアクセスできない場所ではヘリコプターがとても役に立ちます。(山地保全学研究室では,何故かヘリに載る機会がとても多いです・・・)

火口(南岳)付近のガリ侵食の様子。

旧火口から,桜島火山(南岳)を望む。

侵食の様子をカメラに収録するムクリシンさん(インドネシアからの留学生)。ムクリシンさんは,桜島の土石流とメラピ山(ジャワ島)の土石流を比較する研究を行っています。

散水実験により火山灰の流動化の様子を観察しました。

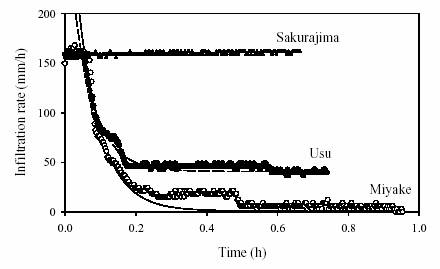

三宅島,桜島,有珠山の火山灰について,降雨の浸透特性を調査しました。

火山灰の浸透能は,桜島で最大,三宅島で最小となっています。これらの違いが,それぞれの火山での泥流発生状況の違いに関連しています。

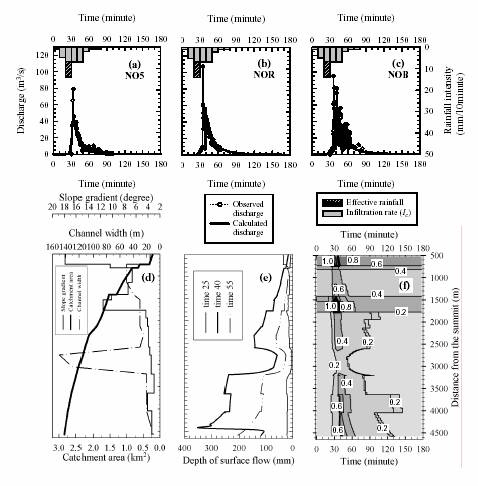

野尻川(桜島)での泥流発生を降雨データから予測するシミュレーションモデルを構築しました。

右下図(f)で値が1を超える時刻・場所において泥流発生が予測されています。