森林の生育が土砂災害や洪水・渇水に及ぼす影響

琵琶湖から流れ出る瀬田川の支流である大戸川と信楽川に囲まれた一帯(田上山地)には,1300年以上にわたって荒廃山地が広がっていました。その原因としては,奈良・平安時代の都造営・社寺建立のための大規模な森林伐採や,陶土採掘による土壌の撹乱,陶器生産のための燃料木伐採が考えられています。そして,風化花崗岩と呼ばれるもろい地質を持つ田上山地からは,豪雨の度に多量の水や土砂が流出し,洪水や土砂災害を引き起こしていました。

しかしながら,明治時代以降本格的に山腹緑化工事が行われた結果,森林は著しく回復し,現在では田上山地の大部分が森林で覆われています。

明治41年(1908年)の田上山地の様子

平成5年(1993年)の田上山地の様子

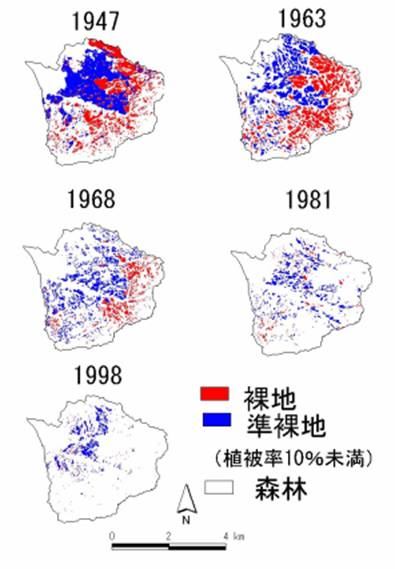

田上山地の森林の回復状況

森林の生育が土砂災害や洪水・渇水の発生にどのように影響するかを調べるには,森林で覆われた流域からの水や土砂の流出を,森林がない流域からの流出と比較することが有効です。

山地保全学研究室では,森林が回復する過程や,森林の回復による水・土砂の流出量の変化を長期的に観測し,森林の影響を科学的に研究しています。

田上山は滋賀県の大津市や草津市の南部にあります。遠くに見えるのは,京都と滋賀の境界の山並み(比叡山など)です。

調査地の一つ(堂塔谷)には,クロマツの茂るトレイルを登っていきます。このような野外調査に,一〜二週間に一度ほど出かけます。

斜面の下部に設置した桶で流出する土砂を溜め,その量を計測します。流出する水の量は「転倒枡流量計」と呼ばれる装置で自動計測します。左上に見えているのは雨量計と,機器の電源用の太陽電池です。

1983年の総降水量は1602mmでしたが,裸地流域,森林流域からの総流出量はそれぞれ1103mm,714mmとなりました。特に森林流域では,樹木の葉に付着した雨水が地表に落ちる前に蒸発してしまう「遮断蒸発」や,樹木の蒸散によって多くの水が消費されるため,総流出量が降水量の半分以下になっています。これは,水資源の面ではマイナスの効果です。

裸地流域からの流出強度は,降雨の度に鋭いピークを示し,降雨後には素早く減少しますが,森林流域の流出波形はより緩やかです。このことから,森林の存在は洪水を緩和する上で有効であることがわかります。渇水緩和に関しては,この例では,冬季の無降雨時に比較的大きな流量を維持する効果が認められます。